Malgré les allusions à son interdiction dans le Coran, le tatouage a survécu pendant des siècles dans les sociétés islamiques d’Afrique du Nord. Selon l’opinion d’avocats marocains interrogés dans les années 1920, le tatouage était strictement «interdit» et était maudit dans le livre sacré, puisque le siège du tatouage causait des blessures; le pigment, imprégné de sang, restait sous les blessures rendant ainsi le corps imparfait aux yeux d’Allah. De plus, le tatouage était un obstacle empêchant l’eau de pénétrer dans la peau lors des ablutions rituelles de purification: l’un des cinq préceptes fondamentaux de l’Islam.

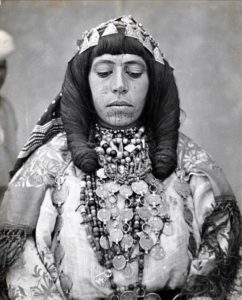

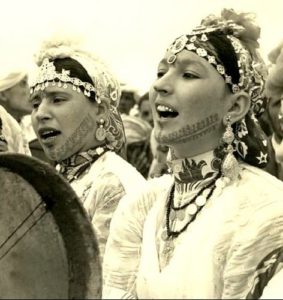

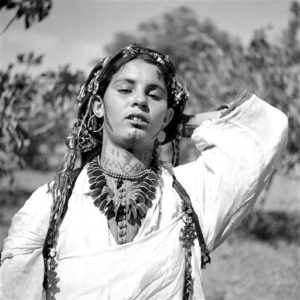

Cependant, les femmes marocaines considéraient certains tatouages comme légitimes. La doctrine religieuse populaire des hadiths, une collection de paroles du prophète Mohammad qui constituent une source majeure d’orientation pour les musulmans après le Coran, affirme que ghemaza (tatouage entre les sourcils) et siyâla (tatouage sur le menton) sont traditionnels. Par exemple, la littérature du début du 20ème siècle a rapporté que le tatouage existait en Arabie à l’époque du prophète Mohammad: « Toutes les femmes étaient tatouées et Lalla Fatima Zahra, la fille de Mohammad, portait très probablement le siyâla, attribué à sa croyance Marocaine « Même les femmes qui vivent aujourd’hui disent parfois: » Fatima nous a donné ce [siyâla] « ou » Tasnida D-Lalla Fatima Zahra « , ce tatouage est » dédié à Lady Fatima Zahra « .

D’une manière générale le terme berbère pour tatouage est oucham (« marquer »). Les tatouages étaient traditionnels ou l-qayda («coutume») et certains motifs étaient enracinés dans l’ancien alphabet berbère connu sous le nom de Tifinagh. Le Tifinagh est un alphabet figuratif dérivé d’outils utilisés dans l’agriculture, les produits de la mer et les constellations. Il n’est plus écrit mais continue d’être parlé par certaines tribus montagnardes aujourd’hui. En examinant la liste des lettres existantes, plus d’une douzaine de motifs de tatouage berbères sont communs à l’alphabet et ces symboles apparaissent généralement sur les mentons des femmes berbères comme siyâla.

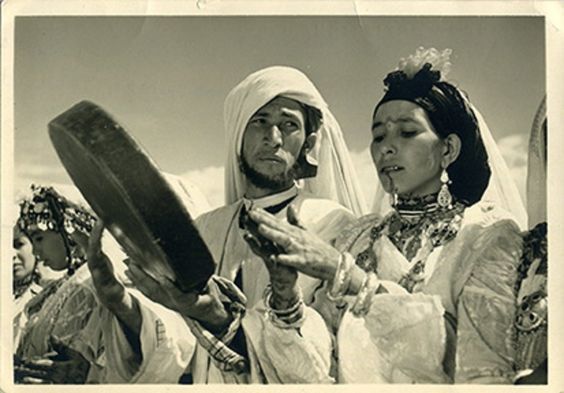

Mais tous les tatouages berbères n’étaient pas littéraux dans ce sens. Au début du XXe siècle, les femmes rif berbères du Maroc, entre autres, pratiquaient le tatouage comme condition préalable au mariage. Quand une fille était certaine qu’elle devait être mariée et que tous les arrangements pour son mariage avaient été faits, sa famille s’apprête à appeler une vieille femme, ou famille sociologique, qui était experte dans l’art indélébile. Si une telle femme n’était pas disponible, une personne était appelée de l’extérieur et si le tatoueur était lié au client, aucun frais n’était payé.